РАССКАЗ О ТОМ, КАК ЛЕТОМ 2009 ГОДА ПО АНГАРЕ ПРОШЛА ЭКСПЕДИЦИЯ ВО ГЛАВЕ С ПИСАТЕЛЕМ ВАЛЕНТИНОМ РАСПУТИНЫМ

«Летом 2009 года, в начале июля, по инициативе иркутского издателя Геннадия Константиновича Сапронова на «Метеоре» и на катерах прошла по Ангаре экспедиция, целью которой было – если воспользоваться художественным образом – проститься с очередной Матёрой, обречённой затоплению при вводе в действие Богучанской ГЭС». Так начинается очерк известного российского критика и публициста из Пскова Валентина Курбатова под названием «Ты, Матёра, родима матушка…». Очерк был опубликован в книге «Бегущая строка. Дневник провинциального литературного критика», выпущенной в 2012 году псковским издательством. Ещё одним свидетельством летнего путешествия большой творческой группы по Ангаре стал фильм московского режиссера-документалиста Сергея Мирошниченко «Река жизни», который посмотрели многие братчане. Книгу об экспедиции собирался написать и Валентин Григорьевич Распутин… В состав группы путешественников тогда вошли знаменитый иркутский художник Сергей Элоян, фотохудожник Анатолий Бызов, и, конечно, писателей и художников сопровождали представители власти – от областного министерства культуры Сергей Ступин. Всего в путь по Ангаре отправились около пятнадцати человек.

Ирина ЛАГУНОВА, фото автора

Сегодня, спустя одиннадцать лет, в живых нет ни Геннадия Сапронова – он умер от инфаркта в считанные дни после экспедиции, ни Валентина Распутина, который в последние годы жизни много болел – он родился 15 марта 1937 года по иркутскому времени в Усть-Удинском районе и умер 15 марта 2015 года по иркутскому времени в Москве. Нет в живых и автора очерка Валентина Курбатова, ушедшего из жизни меньше, чем две недели назад — 7 марта 2021 года. Пошёл покупать цветы жене к празднику и не вернулся. Соболезнования по поводу его ухода выразили многие российские писатели. Они его любили и почитали.

Валентин Курбатов никогда не был политизированным человеком, старался не принимать участие в шумных конфликтных общественных акциях, но к мнению его прислушивались участники разных баррикад. Как ему это удавалось, остаётся только догадываться. А ведь политическая мельница не раз перетирала многих его друзей-писателей – в том числе в неё попадали и Валентин Распутин, и Виктор Астафьев, и другие…

Валентин Курбатов утверждал, что одной из главных задач летней экскурсии по Ангаре в 2009 году было создание Геннадием Сапроновым большого книжного проекта с цифрами, фактами, картами, локациями и, соответственно, серьёзными выводами по затоплению территорий из-за Богучанской ГЭС. «Со смертью издателя, — писал Валентин Курбатов, — надежда осуществить замысел пошатнулась. Строительное начальство ГЭС, с беспокойством следившее за экспедицией, вздохнуло свободнее». По словам Валентина Курбатова, всё же «Москва запретила руководству Богучанской ГЭС встречу с Распутиным» тем летом. И это, наверное, не случайно, потому что на разрешённой встрече писателя с руководством Братской ГЭС творческая группа вела себя с напором, и даже некоторыми наездами. Позже об этом неохотно вспоминали многие из тех, кто был свидетелем разговора участников творческой группы с директором ГЭС Виктором Рудых.

Как и предупреждал в начале очерка Валентин Курбатов, «художники» отправились в путешествие не просто прогуляться по красавице-Ангаре, а с обличительной громкой миссией. И это было оправданно. После запуска Братской ГЭС под воду искусственного водохранилища ушли около 50 старых приангарских сёл, 35 посёлков лесозаготовителей, тысячи гектаров плодородных земель и тысячи кубометров леса. Около 90 тысяч человек вынуждены были бросить родные места вместе с домами, погостами, школами, больницами и церквями. Такова была плата за цивилизацию. Кто-то уходил от тяжёлого крестьянского быта в новые города и посёлки с радостью, а для кого-то это была трагедия жизни. Где та мера, по которой с одной стороны можно было бы рассудить преимущества экономического развития и статуса энергетической державы, а с другой — чистоту и непорочность деревенской жизни?.. Но вот проходит время, а в Братском районе – в самой непосредственной близости от энергетического гиганта — до сих пор остаются посёлки, которые получают электричество от дизельных котельных. Но это, как принято говорить, уже другая история.

30 июня 2009 года в своём дневнике Валентин Курбатов сделал ещё несколько пометок, которые касались первых часов начала экспедиции, когда иркутские берега уже отдалились. Вот здесь-то, пишет Курбатов, «к Валентину подошёл начальник пароходства Сергей Владимирович Ерощенко («метеор», на котором мы идём, принадлежит его ведомству), и им было о чём поговорить…». «Добрый Сергей Владимирович ухватывается: «О, это бы надо сказать губернатору. Но докричись-ка до них». И тут же рассказывает грустную историю, что они хотят поднять один из исторических пароходов со дна Братского моря и сделать в нём музей пароходства. Но пока судно лежит на дне, оно никому не нужно, а как только поднимут, налетит хищное вороньё налогов и лжевладельцев. И никакого музея не выйдет. «Вот пока и обставляемся правовой базой, чтобы ещё до подъема обезопасить себя».

Всё путешествие по Ангаре длилось больше недели – от пристани в Иркутске до Красноярска, откуда московско-псковские участники экспедиции затем разлетались по домам. Но сначала на пути у них были и родные усть-удинские места Валентина Распутина, Братск и Усть-Илимск. Мы же остановимся на «братской истории», которая так же подробно, как и остальные, описана Валентином Курбатовым. «…сквозь дрёму и рваные разговоры тянемся к Братску и скоро швартуемся в нём. Цветы, хлеб-соль. Гостиница «Тайга», чудный после «метеоровых» ночей номер. Всё завтра, завтра…».

А наутро как раз и состоялась та самая встреча на Братской ГЭС, которая во многом походила на «военные действия» со стороны гостей. Они требовали ответов на вопросы.

«3 июля 2009.

С утра холодно, и ничего не сулит тепла. Но пока едем до посёлка Падун (до ГЭС), стремительно теплеет. Дорога прекрасна! Ехал бы и ехал. Начальник культуры Татьяна Ивановна (Литвинова, – авт.) едва успевает показывать, что справа, что слева, но мне интересен только полёт и свет дороги. «Нет-нет, — кому-то докладывает Татьяна Ивановна, — едем! Вот-вот!».

Приезжаем на ГЭС. Ужас, величие и красота плотины с цитатой Ленина о «плюс электрификации». Встречает директор ГЭС Виктор Васильевич Рудых. Гена торопится с самого начала разговора сказать о недавней новости радио, что на какой-то реке из-за ГЭС (прослушал начало) упал уровень на 90 сантиметров и обнажилось дно и погибли рыбы. И нельзя ли было это предусмотреть?.. Лицо хорошее, но на вопросы Валентина слишком часто звучит: что вы у меня спрашиваете? Я наёмный работник. Как начальник я делаю свою работу хорошо.

Я не выдерживаю, завожусь и влетаю в беседу: — А частная-то, человеческая совесть что говорит?».

Это, пожалуй, единственный описанный Курбатовым в очерке случай, где писательская группа в поисках истины выглядела не добро. Впоследствии он, скорее всего и стал причиной того, что у «местных» красноярских гостеприимства и радости от встреч немного поубавилось. По пути с ГЭС в «Ангарскую деревню» Валентин Курбатов всё ещё негодовал, и об этом он тоже пишет в своём дневнике: «поди строивший ГЭС великий Иван Иванович Наймушин никогда не звал себя наёмником». Однако времена на этот раз уже были совсем другие, не капиталистические, и сам Наймушин занимал совсем иную должность. Увы, на этот раз путешественники взялись «сравнивать несравнимое».

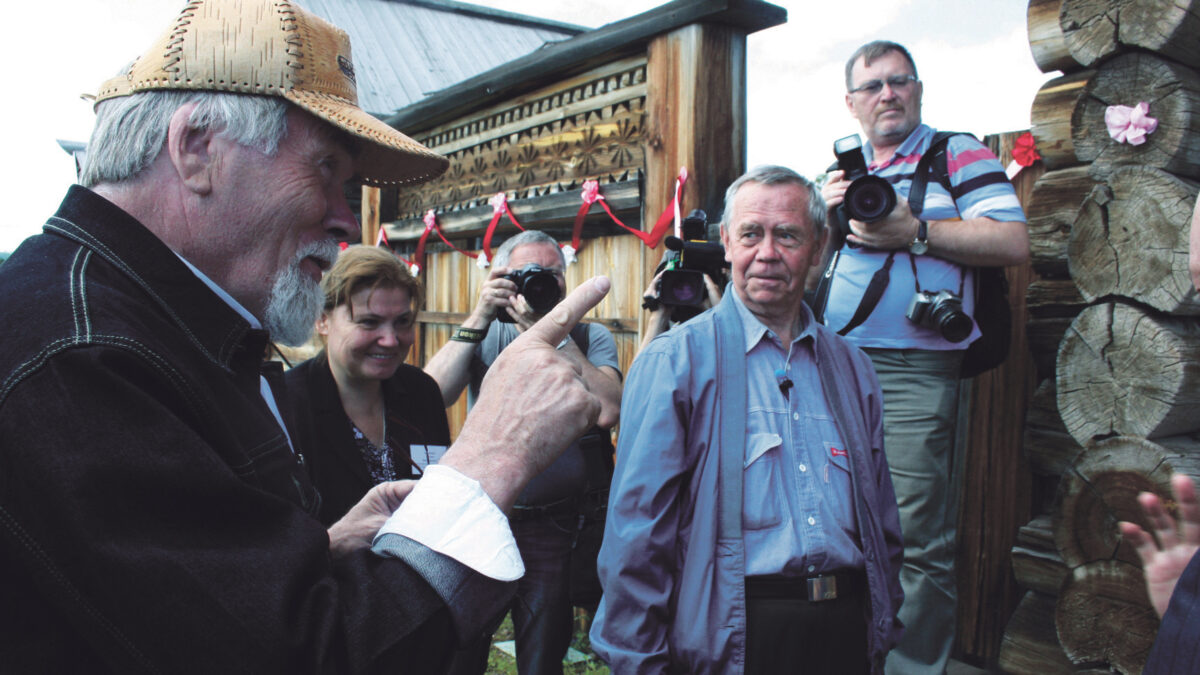

А чуть позже, в музее деревянного зодчества под открытым небом, уже воцарился мир. «По той же прекрасной солнечной дороге катим в «Ангарскую деревню» (музей) к медведям Маше и Мише, к эвенским чумам и символам в деревянных стрелах и палочках… Потом едем в русскую часть, к острогу, где Аввакум бил мышей скуфьёй (то ли мыши тогда были тщедушны, то ли скуфья у протопопа от пота была каменной), к храму архангела Михаила».

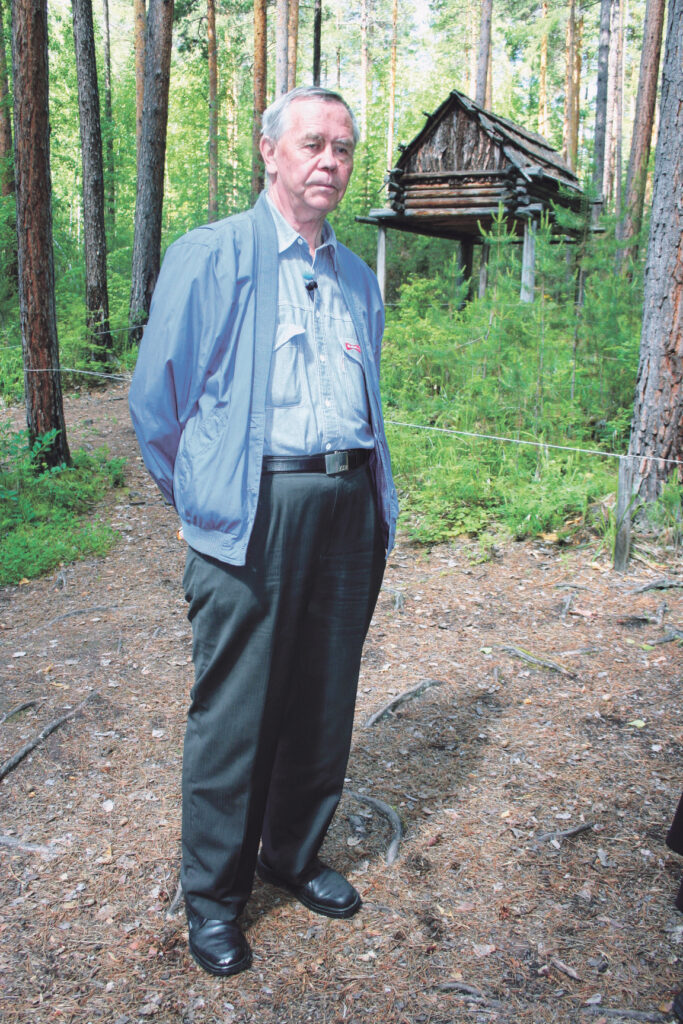

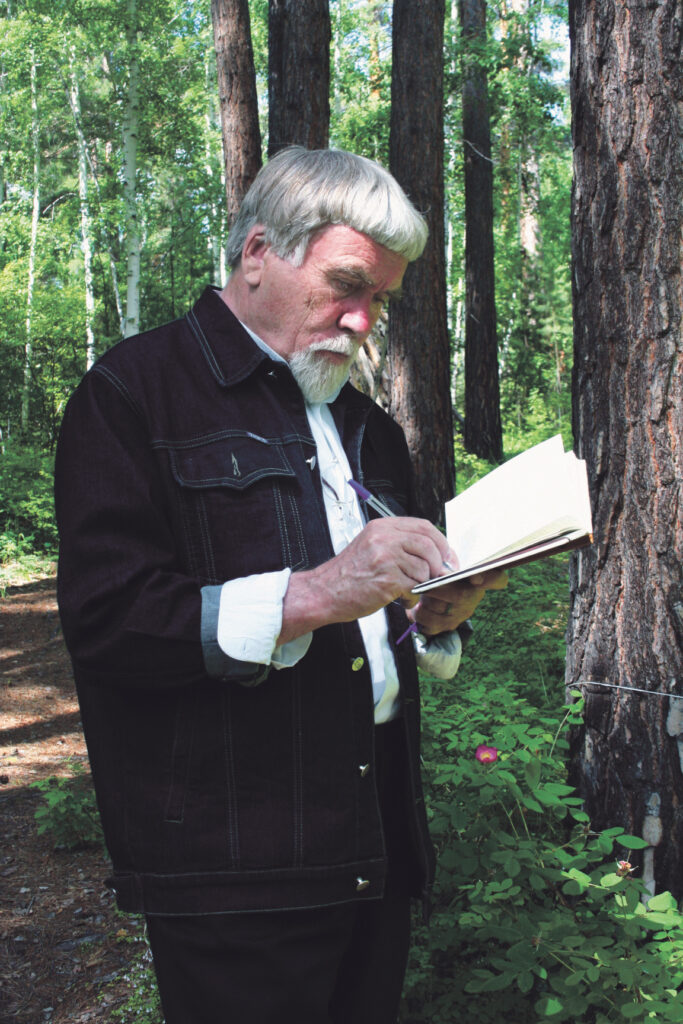

Культурная программа для творческой делегации была разработана и подготовлена детально и тщательно. Братчане и правда всегда отличались хлебосольством перед дорогими гостями, и времени для них никогда не жалели. Машу и Мишу Сергей Мирошниченко, который выделялся своим гренадёрским ростом из всех остальных членов экспедиции, накормил рыбой. За ним неотступно следовали его коллеги – съёмочная группа студии «Остров» с лохматым микрофоном. Они снимали всё, что казалось им ценным для будущего фильма. Рядом следовал Валентин Курбатов – с благообразной седой стрижечкой «под горшок» с ровной чёлкой над бровями, которая сохранялась у него всю жизнь и была его фирменным стилем. Валентин Распутин время от времени что-то записывал в блокнот бисерным почерком. Кто-то за его спиной даже тихо вздохнул: «ну вот, слава Богу, снова начинает писать!». К тому времени Валентин Григорьевич уже много болел, знающие люди об этом говорили давно и уже не надеялись на его новые повести и рассказы.

Валентин Курбатов: «А день хорош, а Ангара, а поле, а лес! И опять в город – чудный, советский, прекрасный. Не зря Братск всё рвётся в соперники Иркутску и ищет отдельного статуса. Он действительно совершенно отличен лицом от старых городов, и эта «отличка» ему к лицу. Вечером замечательный театр и скверный спектакль «Последний срок». Валентин сопит и в конце не сдерживается и говорит это труппе и режиссёру на «классе поклонов», что писал не это и что ему эти пляски тяжелы. Я как-то загораживаю неловкость похвалой его слову, его великим старухам, но и сам сворачиваю к тому, что «ночью старуха умерла»».

Между тем, стоит отметить, что переполненный зрительный зал принял тогда спектакль на ура: цветами и бесконечными аплодисментами. Премьера не была скверной. Она, возможно, была дискуссионной и обсуждаемой. Но у классика в этот вечер было плохое настроение.

Дальше Валентин Курбатов пишет о том, что после спектакля некоторые «тотчас разбежались, хотя программа обещала продолжение встречи за кулисами». Но это не совсем так, потому что такая встреча всё же состоялась в театральном кафе. Она была очень благожелательной, и на ней присутствовали и артисты, и сестра Валентина Григорьевича из Вихоревки – Альбина Григорьевна, и мэр Братска Сергей Серебренников, который в этот день тоже лично проводил экскурсию для гостей в «Ангарской деревне», и «министр культуры Братска» Фред Юсфин, и на тот момент депутат Законодательного собрания Иркутской области, а сейчас сенатор РФ Андрей Чернышёв — спустя пару лет он станет издателем книги, в которую войдёт фоторепортаж о том визите творческой делегации в Братск. А после спектакля к Валентину Григорьевичу сразу же выстроилась огромная очередь за автографами. Он не торопился, иногда вступал в беседу с братчанами, задавал им вопросы. Свой автограф получила и школьница Настя Чернышёва. Это ей после обсуждения спектакля Валентин Распутин задал вопрос. «А давайте спросим у девочки, что она думает о премьере. Устами ребёнка глаголет истина». И Настя не задумываясь ответила, что этот спектакль не должен быть весёлым.

Валентин Курбатов: «А уже после обеда (на следующий день, — авт.) летим без остановки под пение едущего с нами в передней машине начальника Братского департамента культуры Игоря Кравцова (нам подарили по его диску) до самого Усть-Илимска. Поёт чудесно, чисто и просто, как певали в комсомольские здешние святые годы. И всё родное, старое, советское: и «главное, ребята», и «не кочегары мы, не плотники».

На этом очерк Валентина Курбатова, конечно, не заканчивается. Впереди еще Усть-Илимск и Красноярск. А мы ограничились только «братской историей», чтобы она сохранилась и для братчан, а не только для жителей псковщины, где сам литературный критик Валентин Курбатов был и теперь уже навсегда останется лидером «духовного просвещения» в русской культуре.

Похожие статьи

Выпуск газеты