Цель проекта «Лица затопленных деревень» – сохранить историческую память как о Старой Ангаре со своими обычаями и традициями, так и о формировании нового Прибайкалья. В советское время по понятным причинам события, связанные со строительством Братской ГЭС и образованием рукотворного моря, описывались с точки зрения трудовой героики, за которой судьбы простых людей, их истории были не видны. В этом году площадкой для сбора материала стали населенные пункты Братского района.

Дети села Филиппово ездили в школу на лодках

Село Калтук – одно из самых крупных в Братском районе. Сейчас здесь живет более полутора тысяч человек. Многие из них – потомки переселенцев из затопленных в 50-60-е годы прошлого века деревень. Есть и сами переселенцы, но их остались единицы.

Надежда Ивановна Карнаухова – одна из них. В проекте «Лица затопленных деревень» она представляет старинное и некогда богатое село Филиппово, находившееся на большом острове в 23 километрах от старого Братска.

Про историю Филиппово Надежда Ивановна знает лишь то, что село очень старое. Если обратиться к официальным источникам, то так оно и есть. Село было основано в одно время с Братском и Иркутском – в 60-х годах XVII века. Свое название село получило по имени одного из первых жителей Филиппа Аникеева. При этом, рассказывает Надежда Ивановна, наиболее распространённой в селе была фамилия Карнауховы. Было время, когда в селе чуть ли не каждый житель носил такую фамилию.

Впрочем, Надежда Ивановна является Карнауховой по мужу. Девичья фамилия у неё Селедкова. Её семья переехала в Филиппово из перспективного в 40-х годах прошлого века поселка Заярск. Какое-то время Заярск даже был райцентром, в нем проживало больше шести тысяч человек, но потом поселок также подвергся затоплению, потерял статус, захирел, и сейчас в нем живет меньше 20 человек.

В Филиппово семья Надежды Ивановны переехала по работе. Её отец – партийный руководитель – был переведен сюда председателем местного колхоза.

Надежда Ивановна вспоминает, что Филиппово стояло вдоль Ангары одной улицей. Рядом на островах находились деревни Наратай, Романово, Исаково. «Вкруговую жили», – описывает особенности жизни на островах Надежда Ивановна. Через реку, «на материке», располагалось большое село Лучиха.

– С четвертого класса мы там учились. Каждый день ездили в школу на лодке. Никаких моторов не было, конечно. Ходили на веслах. Гребли сами, без взрослых. Всякое было. Портфель на берегу забудешь – и приходишь в школу без учебников. Когда был сильный ветер, на Ангаре поднималась волна, и нас родители уговаривали остаться, не ходить в школу. Куда там! Садились в лодки и плыли.

Про то, как жили в Филиппово, Надежда Ивановна рассказывает не слишком много. Говорит, многое уже подзабылось. Вспоминает, что после войны жили не очень хорошо. Часто голодали, хотя отец и был партийным работником.

– Отец у меня был идейный, настоящий коммунист, – рассказывает Надежда Ивановна. – Ничего лишнего не возьмёт, никаких привилегий для себя не допустит. Проставлял себе такие же трудодни, как и всем. В конце года получал на них зерно и немного денег, буквально копейки.

Выручала Ангара.

– За счёт рыбы мы выжили. Отец у меня рыбаком был, – говорит Надежда Ивановна. – Ельцов наловит, так мы их бочками солили. Когда ставил сети, где поглубже, сиг попадался.

Отец видел в дочери будущего специалиста в области сельского хозяйства, поэтому направил её получать соответствующее образование в село Кутулик, в сельхозшколу. Когда Надежда Ивановна уезжала, в Филиппово было все спокойно. Вернулась – процесс переселения на новое место был в самом разгаре. Скот уже перевезли, к переезду готовились люди.

– Дома можно было либо сжечь, либо перевезти на новое место, – рассказывает Надежда Ивановна. – В Филиппово никто дома перевозить не стал. Все сожгли. У нас в доме были самодельные кровати, стол. Сожгли их вместе с домом. А вот из Романово, например, дома перевозили. Они до сих пор в Калтуке стоят.

Из того, что перевезли на новое место, Надежда Ивановна помнит панцирную кровать. В то время это был особый дефицит. Спали на ней по очереди все члены семьи. Естественно, такую ценность оставлять не стали, повезли с собой.

За сожженные дома выплачивали компенсацию. Деньги были небольшими, вспоминает Надежда Ивановна, но на строительство нового жилья хватало. Сначала приехали в Куватку. Начали уже строиться. Но место не понравилось. «Там такая грязь была, глина сплошная, ни пройти ни проехать. Переехали сюда, в Калтук».

В поселках на берегу Братского моря проживало

немало переселенцев из Филиппово. В 2009 году на территории музейного комплекса

«Ангарская деревня» организовали встречу бывших жителей деревни. Собралось

около полутора десятков человек. Была на встрече и героиня нашей публикации

Надежда Ивановна Карнаухова. Но с каждым годом, к сожалению, старожилов

становится все меньше. Сейчас, говорит Надежда Ивановна, она – единственная из

бывших жителей деревни Филиппово, которая осталась в

Калтуке.

Алексей Елизарьев. Фото Ольги Хиндановой

Тэмь притягивает людей

Название реки Тэмь произошло от эвенкийского слова «тэ», что значит «тайга», Тэмь – «таежная река». На берегу, рядом с Братским водохранилищем, раскинулось село с таким названием. До запуска ГЭС село располагалось ниже, у полноводной реки Ия. Триста лет назад в этих краях высадились первопроходцы, которые основали Тэмь. Кого только не видело село за свою долгую историю! Золотодобытчики, хлеборобы, торговцы, охотники за пушниной, казаки и переселенцы по Столыпинской реформе… Во все времена Тэмь магическим образом притягивала самых разных людей, и многие обретали здесь счастье. В 50-е годы XX столетия пришла новость о строительстве Братской ГЭС и грядущем переселении.

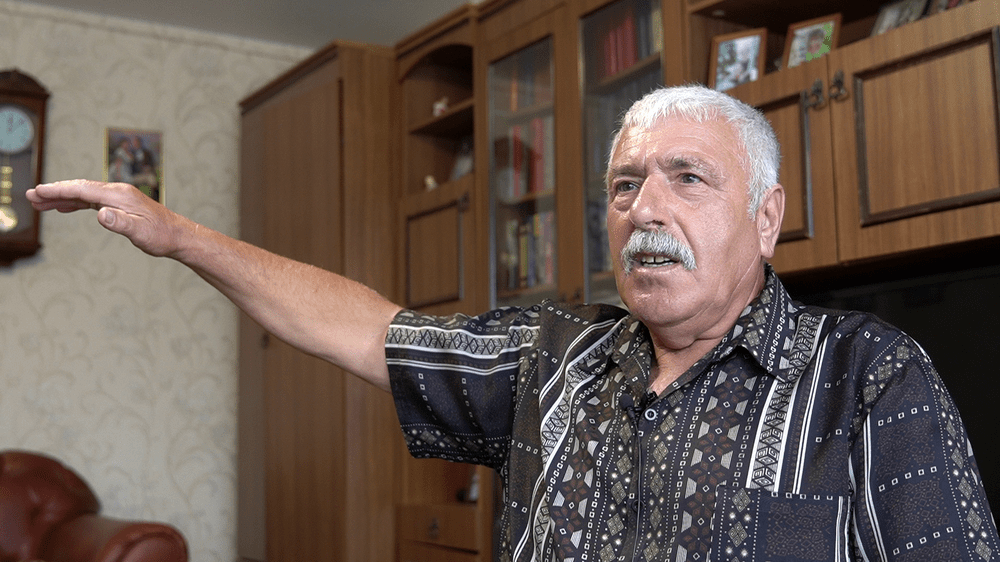

Историей переноса села во времена строительства ГЭС поделился житель Тэми Александр Гаврилов.

– Тэмь нас притягивает. Моя мама не здесь родилась, уезжала-приезжала, я появился на свет в Жигалово. Но когда мне было три месяца, Тэмь нас опять позвала. Вот с 1955 года здесь и живу.

Основателями Тэми считаются люди по фамилии Ермаковы. Это были люди, которые все делали основательно. При строительстве домов в венцы закладывали золотые монеты. Дома простояли десятки лет, а эти монеты во времена большого переселения находили жители Тэми. До строительства Братской ГЭС в старой Тэми выращивали лен, сеяли хлеб, была хорошая рыбалка.

Переезд начался в конце 50-х. В 1957 году жителям объявили, что грядет большая стройка. Скоро заработает Братская ГЭС, и всех ждет переезд на новое место. Были желающие перебраться в город Тулун, но многие решили остаться на малой родине. Они перевезли дома повыше. Так появилась новая Тэмь.

– Жители Тэми начали переселяться в 1957 году. Переезд занял несколько лет, – рассказывает Александр Владимирович. – Последние семьи перебрались только к 1962 году. Мы переехали в 1960-м. У бабушки муж и сын погибли на фронте, поэтому ей бесплатно построили дом на новом месте. Мама, бабушка и мы, трое ребятишек, в нем поселились. До переезда своего жилья у нас не было, жили в колхозном доме. Кто-то на машинах переезжал, кто-то на повозках. У нас, помню, была тележечка. Часть имущества на ней возили. Подыматься нужно было в гору. Вещи положишь, потихоньку сопишь-сопишь, да в гору лезешь. В моей памяти старая Тэмь осталась серой, с высокими черными заборами. А вот когда переселились, улицы стали широкие, дома свежие, новые.

Когда начали говорить о затоплении, многие местные жители посчитали, что вода придет быстро. Но вышло иначе. Вода шла потихоньку, заполняя вначале низины. Водохранилище заполнялось в этой местности медленно – до 1964 года. К этому времени ландшафт, конечно, кардинально изменился. Затопление, как вспоминает Александр Владимирович, началось от русла реки Тэмь.

– Ох и рыбы в те годы было! Как только наступало тепло, мы, мальчишки, сразу выбегали на берег. Там и рыбу ловили, там ее и жарили. Целый день на речке. Перед затоплением у нас начали рубить лес, чтобы очистить пойму. А потом бревна стали сплавлять. Рядом с Тэмью стояли два агрегата, которые собирали бревна в пучок и сматывали их. По этим бревнам можно было переходить на другой берег. Там было много ложбинок, которые прогревались на солнце. Рыбачить и купаться было особенно хорошо.

После переезда жители Тэми не забыли традиций. В праздники, особенно 1 Мая, собирались вместе. Встречались у нового моста и смотрели на огромное Братское водохранилище. Да и людей прибавилось. Новая Тэмь значительно увеличилась в размерах. В селе заработал откормочный совхоз. В Иркутской области было всего два таких предприятия. В Тэмь потянулись скотники, доярки, механизаторы.

– После уборочной устраивали гулянья. Родители идут – и мы за ними следом. Была традиция ходить по домам. За день могли три дома обойти. Песни пели, взрослые брались за игры. Например, садились на пол, брали в руки палку – кто кого перетянет…

Александру Гаврилову довелось попробовать себя в разных профессиях. Был и скотником, и директором дома культуры, и участковым, и главой местной администрации. Сейчас занимается общественной деятельностью. Одно из направлений – восстановление исторической памяти. Вместе с активистами он собрал информацию для книги о любимой Тэми. Сил для того, чтобы собрать воспоминания воедино, было приложено много, но если подытожить, то слова всех старожилов можно, пожалуй, уместить в одну фразу:

– Тэмь – она красивая, она веселая, она на хорошем месте.

Татьяна Швыдченко

Фото Ольги Хиндановой

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Похожие статьи

Выпуск газеты